「なんとなく毎朝コーヒーを飲んでいる」

「仕事中に集中するためにカフェインが欠かせない」

そんなあなたに朗報です。

コーヒーは、ただの嗜好品や眠気覚ましではありません。ここ数十年の大規模な科学的研究により、コーヒーが持つ驚くべき健康効果が次々と明らかになっています。

かつては「体に悪い」とさえ言われたコーヒーですが、最新の評価は真逆。

「適量を正しく飲めば、多くの病気のリスクを下げ、健康寿命を延ばす可能性がある」というのが、現在の科学的なコンセンサスです。

この記事では、世界中の何十万人ものデータを分析した「科学的根拠(エビデンス)」に基づき、コーヒーの本当の効果と、その利益を最大化する「正しい飲み方」を徹底的に解説します。

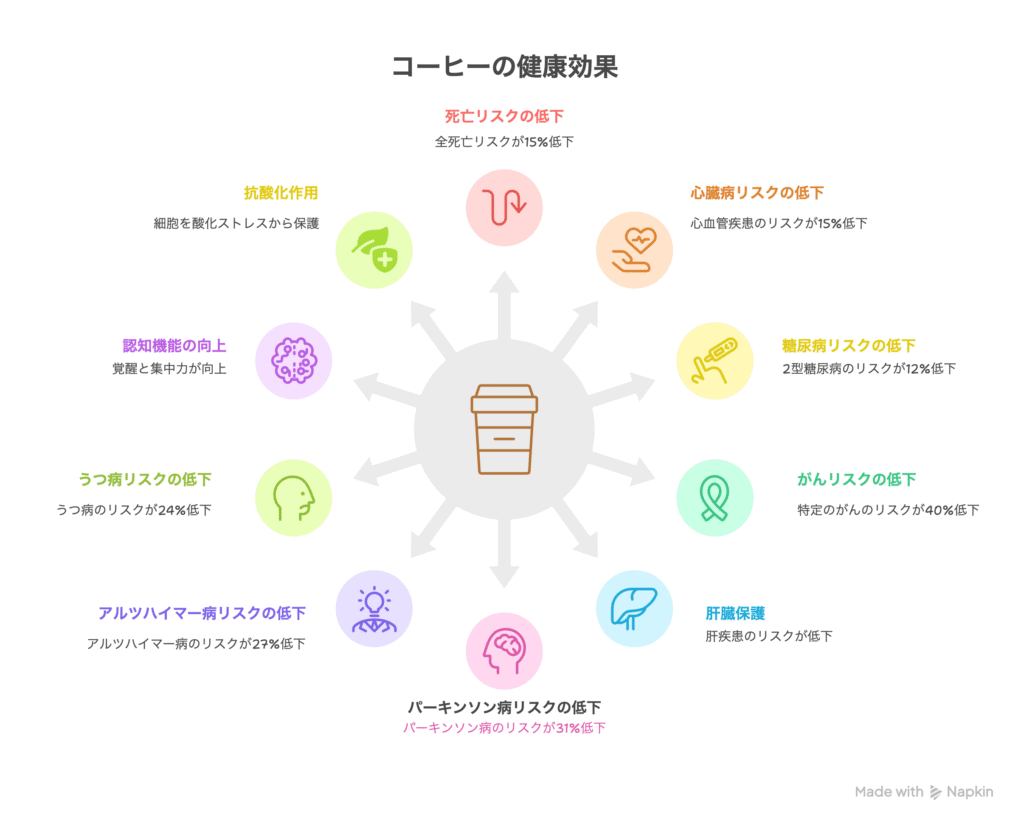

コーヒーのすごい健康効果10選【最新エビデンス】

最新の疫学研究(メタアナリシス)が示す、コーヒーの主な健康効果を10個に厳選してご紹介します。

1. あらゆる原因の「死亡リスク」を15%低下

最も衝撃的な効果は、全死亡率(あらゆる原因による死亡)への影響です。

複数の大規模研究を統合した分析によると、1日3〜4杯のコーヒーを飲む人は、全く飲まない人と比較して、全死亡リスクが約15%も低いことが示されました。

これは、コーヒーが健康寿命に広く貢献する可能性を示しています。

2. 心臓病や脳卒中のリスクを低下

かつては心臓に悪いと懸念されていましたが、最新の研究では逆の結果が示されています。

約130万人を対象とした分析では、1日3〜5杯のコーヒー摂取が、心血管疾患(心臓病、脳卒中、心不全)のリスクを約15%低下させることと関連していました。

3. 「2型糖尿病」の発症リスクを大幅に下げる

これはコーヒーの効果の中で、最も強力かつ一貫して認められている知見の一つです。

コーヒーの摂取量が多いほど2型糖尿病のリスクは低下し、1日2杯の追加摂取ごとに、リスクが12%低下するという明確な関連が報告されています。

4. 特定の「がんリスク」を低下させる

2016年、WHOのがん専門の機関である国際がん研究機関(IARC)はコーヒーの発がん性分類を見直しました。

コーヒーは特定のがん予防に効果的である可能性が示されています。

特に肝がん(肝細胞がん)のリスクを約40%も低下させるという報告や、子宮内膜がんのリスク低下との関連も認められています。

5. 肝臓を保護する(肝硬変・肝線維症)

コーヒーは肝臓の守護神です。

コーヒーの摂取は、慢性肝疾患、肝線維症、そして肝硬変のリスクを著しく低下させることと強く関連しています。

6. 「パーキンソン病」のリスクを約31%低下

コーヒーの効果は脳にも及びます。

コーヒーを飲む人は飲まない人と比較して、パーキンソン病の発症リスクが約31%低いことがメタアナリシスで示されています。

7. 「アルツハイマー病」と認知機能低下を予防

加齢に伴う認知機能の低下リスクを、コーヒーが軽減する可能性が示されています。

また、アルツハイマー病の発症リスクを低下させる(約27%)可能性も報告されています。

8. 「うつ病」のリスクを低下させる

精神面にも良い影響があります。

1日4.5杯のコーヒーを飲む人は、最も少ない人と比較して、うつ病のリスクが24%低いことが示されました。

9. 覚醒・集中力・パフォーマンスの向上

これは体感として最も分かりやすい効果でしょう。

コーヒーに含まれるカフェインが脳内のアデノシン受容体をブロックし、ドーパミンなどの分泌を促進。

これにより、覚醒レベル、集中力、気分が向上し、学習や仕事のパフォーマンスアップに繋がります。

10. 強力な「抗酸化作用」で老化を防ぐ

コーヒーは、多くの人にとって食事からポリフェノールを摂取する最大の供給源の一つです。

このポリフェノール(クロロゲン酸類)が持つ強力な抗酸化作用が、体内の「サビ(酸化ストレス)」から細胞を守り、老化や慢性疾患の予防に寄与すると考えられています。

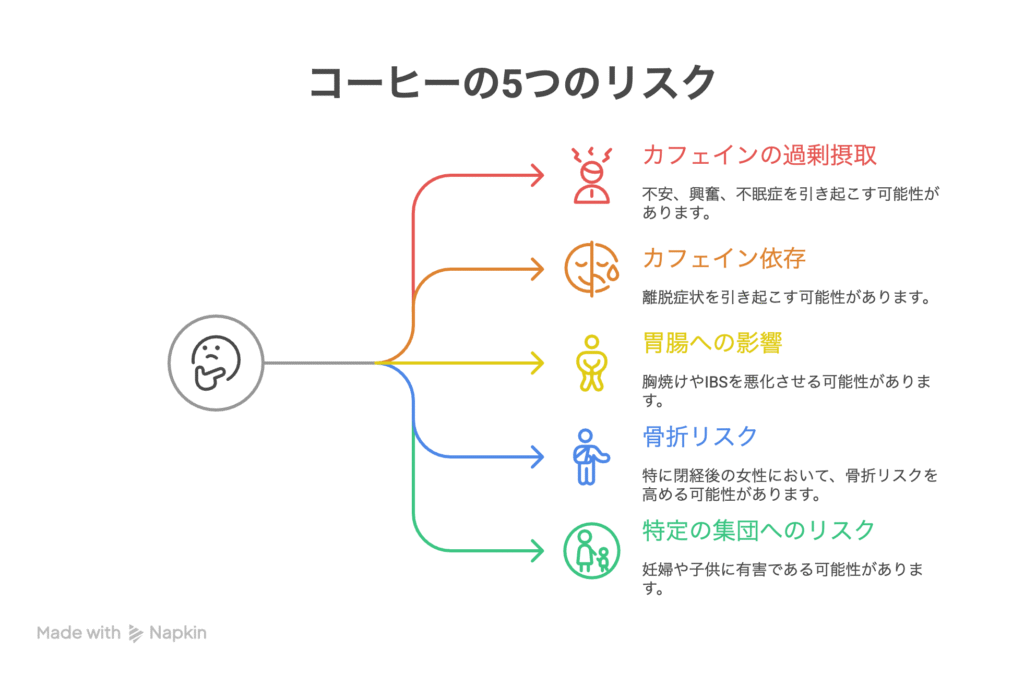

効果だけじゃない?コーヒーの5つの潜在的リスクと副作用

コーヒーには多くのメリットがある一方、リスクも存在します。

特に「量」と「体質」には注意が必要です。

1. カフェインの過剰摂取(1日400mg以上)

適量なら問題ありませんが、1日400mg(マグカップ約3〜4杯)を超えると、中枢神経が過剰に刺激されます。

- 不安感、興奮、焦燥感

- 動悸(心拍数の増加)、手の震え

- 不眠症

- めまい、吐き気、下痢

特に不安を感じやすい人は、1日1〜3杯(100〜300mg)程度が精神衛生上のスイートスポットである可能性が示されています。

2. カフェイン依存と「離脱症状」

毎日コーヒーを飲んでいると、脳がカフェインのある状態に適応し、身体的な依存が形成されます。

この状態で急にコーヒーをやめると、摂取後数時間〜48時間以内に離脱症状が現れます。

最も一般的なのは、カフェインの血管収縮作用が切れることによる「頭痛」です。

その他、強烈な倦怠感、眠気、集中力の低下、イライラ感なども生じます。

3. 胃腸への影響(胸焼け・IBS)

「コーヒーは胃に悪い」というイメージがありますが、科学的証拠は複雑です。

健常者がコーヒーを飲んで胃食道逆流症(GERD)や過敏性腸症候群(IBS)になるという強力な証拠はありません。

しかし、すでにこれらの症状を持っている人がコーヒーを飲むと、胃酸分泌が促進されたり、腸が刺激されたりして、症状が悪化する可能性は否定できません。

4. 骨折リスク(特に閉経後の女性)

見過ごされがちなリスクです。

カフェインは尿中へのカルシウム排泄をわずかに増加させます。

大規模な研究レビューでは、女性において、コーヒー摂取と骨折リスクとの間に有意な関連性が見られました(男性では見られず)。

骨粗鬆症のリスクが高い閉経後の女性は、特に過剰摂取に注意が必要です。

5. 特定の集団へのリスク(妊婦・子供)

健康な成人でも、すべての人に1日400mgが推奨されるわけではありません。

- 妊婦・授乳婦

高用量のカフェインは、低出生体重児や早産のリスクと関連しています。多くの国際機関が、摂取上限を1日200mg(マグカップ約2杯)に制限するよう強く推奨しています。 - 子供

カフェインへの感受性が高く、不安や不眠を引き起こしやすいため、摂取は推奨されません。

なぜ効くの?コーヒーの効果を生み出す「3つの主要成分」

コーヒーの多様な効果は、単一の成分ではなく、以下の3つの成分グループの複雑な相互作用によるものです。

1. カフェイン(覚醒・神経保護)

アデノシン受容体をブロックする覚醒作用が有名ですが、それだけではありません。

研究によると、パーキンソン病の予防効果や、一部のがん(肝がんなど)予防効果は、主にこのカフェイン自体の作用によるものである可能性が高いことが分かっています。

2. クロロゲン酸類(抗酸化・代謝改善)

コーヒーポリフェノールの主成分です。

この成分が持つ強力な抗酸化作用と、インスリン感受性を改善する作用が、コーヒーの健康効果の多くを担っていると考えられています。

事実、2型糖尿病の予防効果や子宮内膜がんの予防効果は、カフェインレスのデカフェコーヒーでも同様に認められます。

これは、効果がカフェインではなく、クロロゲン酸類によるものであることを強く示唆しています。

3. ジテルペン類(カフェストール等)

ジテルペンはコーヒー豆の油分に含まれる成分で抗酸化作用や抗炎症作用を持つ可能性があります。

ただ、摂取には注意が必要です。

臨床研究で、血中のLDL(悪玉)コレステロール値を上昇させる作用があることが一貫して示されています。

この成分をどう扱うかが、コーヒーの健康効果を左右する最大の鍵となります(詳しくは次のセクションで解説します)。

コーヒーの効果を最大化する「正しい飲み方」3つの黄金ルール

科学的根拠に基づき、コーヒーの健康効果を最大化し、リスクを最小化するための「3つの黄金ルール」をご紹介します。

ルール1:1日の適量は「3〜4杯」を守る

健康な成人の場合、ほとんどの疾患リスクが最も低下するスイートスポットは「1日3〜4杯」です。

これはカフェイン量に換算して1日400mgの上限に相当します。

これ以上飲むと(特に6杯以上)、メリットが減少または反転し、心血管疾患のリスクが微増する可能性が指摘されています。

ルール2:淹れ方は「ペーパードリップ」を選ぶ

これが最も重要なルールかもしれません。

先述のコレステロールを上昇させる成分「ジテルペン類」は、コーヒーオイルに含まれています。

フレンチプレスやエスプレッソ、北欧式の煮出しコーヒーは、この油分が飲料にそのまま残ってしまいます。

一方、ペーパーフィルター(紙)で淹れると、紙の繊維がこの有害なジテルペン類をほぼ完璧に吸着・除去してくれます。

心血管系へのリスクを管理し、コーヒーの良い効果だけを享受するためには、ペーパードリップが最も推奨される抽出方法です。

ルール3:できる限り「ブラック」で飲む

砂糖、シロップ、ミルク、クリームの添加は、コーヒーの健康効果を打ち消す可能性があります。

- カロリーと糖分の問題

ブラックコーヒーはほぼゼロカロリーですが、これらを追加すると高カロリー・高糖質飲料に変わり、体重増加や2型糖尿病のリスクを高めます。 - ポリフェノール阻害の可能性

いくつかの生化学的研究で、ミルクのタンパク質(カゼイン)が、コーヒーの主要な抗酸化物質であるクロロゲン酸類と結合し、体への吸収を妨げる可能性が指摘されています。

コーヒーの抗酸化作用や代謝改善効果を最大限に得るためには、ブラックが最適解です。

コーヒー効果に関するQ&A

Q1. デカフェ(カフェインレス)でも効果はありますか?

A. はい、効果はあります。

デカフェはカフェインが約97%除去されていますが、健康効果の柱であるポリフェノール(クロロゲン酸類)は豊富に残っています。

そのため、「2型糖尿病」や「子宮内膜がん」のリスク低下といった効果はデカフェでも期待できます。

一方で、「パーキンソン病」予防や「覚醒作用」など、カフェイン由来の効果は失われます。カフェインに敏感な方や妊婦の方には最適な選択肢です。

Q2. 浅煎りと深煎り、どっちが体にいいですか?

A. どちらにも異なるメリットがあり、一概に優劣はつけられません。

ポリフェノールの「クロロゲン酸類」は熱に弱いため、浅煎りにより多く含まれます。

一方、焙煎が進むとクロロゲン酸類は分解されますが、その過程で「メラノイジン」という別の抗酸化物質が生成されます。

これは深煎りに多く含まれます。 コーヒーの健康効果は、これら「化合物の総体(アンサンブル)」によってもたらされるため、焙煎度による健康効果の差は決定的ではないと考えられています。

Q3. 夜飲んでも平気な人と、眠れなくなる人の違いは?

A. 肝臓の「カフェイン代謝酵素(CYP1A2)」の遺伝的な違いです。

この酵素の働きが活発な「高速代謝者」はカフェインを速く分解できますが、「低速代謝者」は分解が遅く、カフェインが体内に長く留まるため、動悸や不眠などの影響を受けやすくなります。

ただし、最新の大規模研究では、長期的な心血管疾患リスクに関しては、この遺伝子型よりも「総摂取量(1日400mg以下か)」の方が重要であると示されています。

まとめ:コーヒーは「最高の健康飲料」になり得る

本記事の科学的エビデンスをまとめます。

- コーヒーは「有害な嗜好品」ではなく、「適量を飲めば広範な健康効果をもたらす」飲料である。

- 効果は、カフェイン(覚醒・神経保護)とポリフェノール(抗酸化・代謝改善)の相乗効果によるもの。

- リスクは、カフェインの過剰摂取と、抽出法(ジテルペン類)にある。

妊婦の方やカフェインに敏感な方は、デカフェを選んだり、量を控えるべきです。

コーヒーは、私たちの生活に、活力と健康の両方をもたらしてくれる素晴らしいパートナーです。

この記事を参考に、明日からコーヒーとの付き合い方を少し見直してみてはいかがでしょうか。