「最近、どうもスッキリしない」

「不安やストレスで頭がいっぱい」

「自分に自信が持てない」

そんな悩みを抱えていませんか? もしそうなら、解決策はとても身近な場所にあるかもしれません。

それは「日記」です。

近年の研究によって、日記(ジャーナリング)には私たちの心と体に驚くべき効果があることが科学的に証明されています。

この記事では、専門的な研究結果に基づき、日記の科学的な7つのメリットと、効果を最大限に引き出すための今日からできる正しい書き方・続け方を徹底解説します。

毎日たった5分。

その小さな習慣が、あなたの人生を大きく変えるかもしれません。

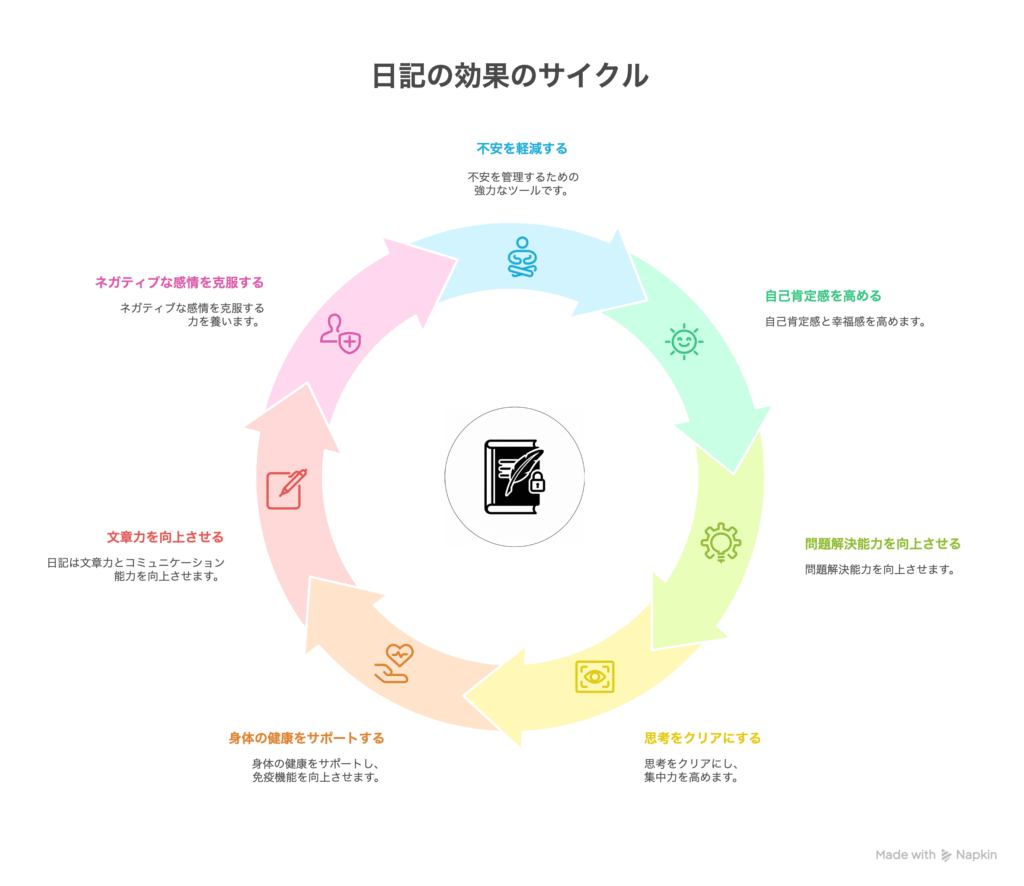

本当にスゴイ!日記がもたらす7つの驚くべき効果

日記の効果は、単なる「スッキリする」といった曖昧なものではありません。

脳科学や心理学の分野で、具体的なメリットが次々と報告されています。

1. 不安やストレスが劇的に軽減する

日記は、不安やストレスを管理するための非常に強力なツールです。

ある研究では、ジャーナリング介入によって不安症状が平均9%も減少したと報告されています。

書くことで、頭の中で渦巻いていた漠然とした不安が「見える化」されます。

問題を客観的に捉えられるようになるため、圧倒されていた感情が落ち着き、冷静に対処できるようになるのです。

2. 自己肯定感・自尊感情が高まる

自分に自信が持てない方にも日記はおすすめです。

特に「ほめ日記」のように、自分自身を褒める内容を書く実践は、自己肯定感と主観的な幸福感を高めることが研究で示されています。

自分の小さな成功や努力を毎日記録することで、自分自身の価値を再認識し、「自分も捨てたものじゃない」と自然に思えるようになります。

3. 問題解決能力がアップする

悩み事や難しい課題に直面した時、日記は最高の「相談相手」になります。

書くという行為は、混沌とした思考を整理し、問題を客観的に分析するプロセスそのものです。

「なぜこの問題が起きたのか?」「どうすれば解決できるか?」と書き出すうちに、感情論ではなく論理的に物事を考えられるようになり、自分でも驚くような解決策が見つかることがあります。

4. 頭がスッキリし、思考がクリアになる

朝起きた時に頭がモヤモヤしていることはありませんか?

「モーニング・ページ」と呼ばれる実践では、朝一番に頭に浮かんだことをそのまま書き出すことで、頭の中の「精神的なガラクタ」を排出し、思考をクリアにします。

頭の中をデトックスすることで、日中の集中力が高まり、創造的なアイデアも生まれやすくなります。

5. 身体の健康までサポートする

驚くべきことに、日記の効果は心だけでなく体にも及びます。

トラウマ的な体験について書く「エクスプレッシブ・ライティング」を実践した人々は、免疫機能が向上し、病気で診療所を受診する回数が減ったという研究結果があります。

また、ストレス軽減を通じて血圧が安定するなど、心と体の深いつながり(心身相関)に良い影響を与えることが分かっています。

6. 文章力とコミュニケーション能力が向上する

日記は、誰にも見られない「安全な場所」で文章力を鍛える最高のトレーニングです。

「楽しかった」「悲しかった」という単純な感情だけでなく、「なぜそう感じたのか」「どのように状況が変わったのか」を言葉にしようと努力することで、自然と記述力や構成力が磨かれます。

自分の考えを正確に言葉にする力は、仕事や人間関係におけるコミュニケーション能力の向上にも直結します。

7. ネガティブな感情を乗り越える力がつく

日記を通じて自分の感情や思考パターンを客観的に観察し続けると、自分が何に反応し、どのような時に落ち込みやすいかが見えてきます。

これは「メタ認知(自分を客観視する能力)」と呼ばれるもので、この能力が高まると、ネガティブな感情に飲み込まれそうになっても、「今、自分は怒っているな」と一歩引いて自分を見つめ、冷静さを取り戻す力(レジリエンス)が養われます。

なぜ日記は効くの?脳科学が解明した2つのメカニズム

では、なぜ「書く」というシンプルな行為が、これほど多くの効果をもたらすのでしょうか。その秘密は、私たちの脳の仕組みにあります。

メカニズム1 感情のブレーキ「感情ラベリング」

脳には、恐怖や不安を感じると活動する「扁桃体(へんとうたい)」という部分があります。

不安でパニックになりそうな時、この扁桃体はフル稼働しています。

しかし、「私は今、不安を感じている」と、自分の感情を具体的な言葉にして日記に書き出す(=感情ラベリング)と、脳の理性を司る「前頭前野(ぜんとうぜんや)」が活発になります。

そして、この前頭前野が活発になると、逆に扁桃体の活動が鎮静化するのです。

つまり、日記に書く行為は、感情の暴走に対して「理性的なブレーキ」をかける作業と言えます。

メカニズム2 出来事を再解釈する「ナラティブ構築」

日記は、バラバラだった経験や記憶を、一貫性のある「物語(ナラティブ)」として再構築するプロセスでもあります。

特に辛い体験をした時、その記憶は断片的で混沌としています。

しかし、それを日記に書き出し、出来事の順序や自分の感情を整理することで、その経験に対する解釈を変える(=認知的再評価)ことができます。

これは単なる「忘れる」ことではありません。

その記憶の周りに「これはもう過去のことで、自分はここから学んだ」という新しい安全な文脈を作り出す、積極的な「学習プロセス」なのです。

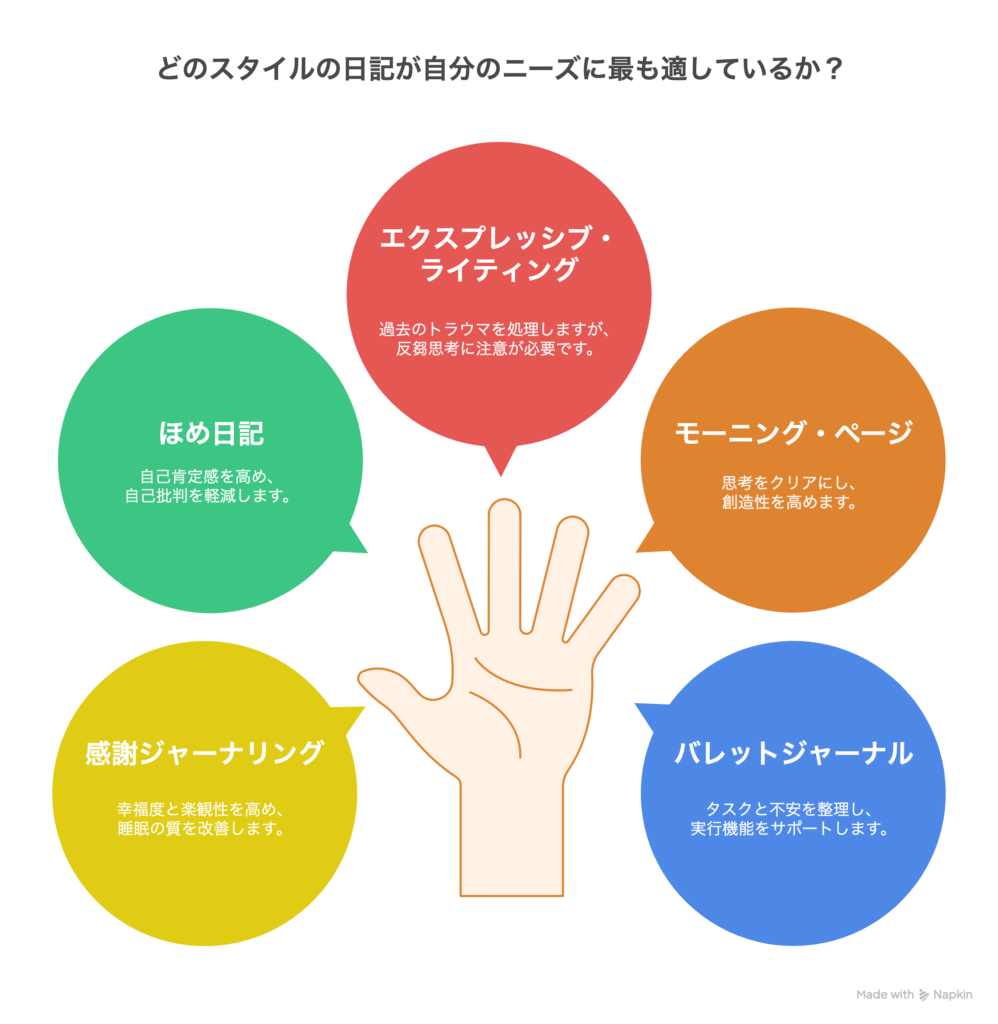

あなたに合うのはどれ?目的別おすすめ日記スタイル5選

「日記の効果は分かったけど、具体的に何を書けばいいの?」

そう思われる方のために、目的別のおすすめ日記スタイルを5つご紹介します。自分に合いそうなものから試してみてください。

1. 全般的な幸福感を高めたいなら「感謝ジャーナリング」

その日あった「感謝できること」を3つ書き出すシンプルな方法です。

幸福度や楽観性を高め、睡眠の質の改善する効果も報告されています。「3つの良いこと日記(Three Good Things)」とも呼ばれます。

2. 自己肯定感を高めたいなら「ほめ日記」

自分自身の行動や考え方で「褒められる点」を見つけて書き出します。

「今日も時間通りに起きられた」「笑顔で挨拶できた」など、どんな小さなことでも構いません。

自己批判が強い人に特におすすめです。

3. 過去のトラウマを処理したいなら「エクスプレッシブ・ライティング」

心理学者ペネベイカーが提唱した方法で、「あなたが経験した最も辛い出来事について、あなたの最も深い思考と感情」を1日15分から20分、4日間連続で書き出します。

ただし、強力な方法であるため、後述する「反芻思考」に注意が必要です。

4. 頭の中をデトックスしたいなら「モーニング・ページ」

アーティストのジュリア・キャメロンが提唱する方法です。

朝起きてすぐに、ノート3ページ分、頭に浮かんだことを「意識の流れ」のまま、検閲せずに書き続けます。

思考がクリアになり、創造性が高まると言われています。

5. タスクと不安を整理したいなら「バレットジャーナル」

「やるべきこと(タスク)」「出来事」「メモ」などをシンプルな記号で管理していく方法です。

頭の中の「やることリスト」をノートに外部化することで、不安を軽減し、実行機能をサポートします。

逆効果になる?日記を書く時の絶対注意したい3つの落とし穴

日記は強力なツールですが、使い方を間違えると逆効果になる危険性もあります。

特に注意したい3つの「落とし穴」を知っておきましょう。

落とし穴1 ネガティブな感情に浸り続ける「反芻(はんすう)思考」

最大の危険性は、日記が「ネガティブな感情の汚水溜め」になってしまうことです。

解決策を考えず、ただひたすらネガティブな出来事や感情を繰り返し書き続けると、その感情が増幅され、さらに気分が落ち込む「反芻思考」に陥ります。

対策

- 時間を決める:ネガティブな内容を書くのは15分まで、など時間制限を設けましょう。

- 視点を変える:書いた内容に対し、「客観的な友人がアドバイスするなら何と言うか?」と考えてみましょう。

落とし穴2 「進行中」の危機について無理に書く

エクスプレッシブ・ライティングは「過去の、完了した」トラウマを処理するために設計されています。

しかし、パンデミックの最中など、「現在進行形で、制御不可能な」危機について無理に深い感情を書こうとすると、処理(Processing)ではなく反芻(Rumination)を強制することになり、逆にストレスが増大したという研究報告があります。

対策

制御不可能なストレス下では、無理に感情を掘り下げるより、「感謝ジャーナリング」や「ほめ日記」など、ポジティブな側面に焦点を当てる方が安全で効果的です。

落とし穴3 「書くこと」自体が完璧主義のストレスになる

「毎日書かなければならない」「上手な文章を書かなければ」という完璧主義は、習慣化の最大の敵です。

書くこと自体がストレスになってしまっては本末転倒です。

対策

ハードルを極限まで下げましょう。

「1日1行でもOK」「箇条書きでOK」と自分を許すことが、結果的に継続につながります。

今日から始める!効果を実感する日記の「続け方」4つのコツ

最後に、日記を三日坊主で終わらせず、効果を実感できる「習慣」にするための具体的なコツを4つご紹介します。

1. 「なぜ書くか」という目的を明確にする

「不安を軽くしたい」「自分に自信を持ちたい」など、あなたが日記を通じて達成したい「目的」を明確にしましょう。

目的が明確であれば、それが強力なモチベーションになります。

2. ハードルを極限まで下げる(1日1行ルール)

前述の通り、完璧主義は捨てましょう。

大切なのは「毎日続ける」ことではなく、「継続を諦めない」ことです。

1日休んでも、また次の日に1行書けば、それは立派な継続です。

3. タイミングと場所を決める

「時間がある時に書こう」では、まず続きません。

- 朝の5分(意図の設定): モーニング・ページや感謝で、その日の方向性を決めたい人向け。

- 夜の5分(内省): 伝統的な日記や3つの良いこと日記で、1日を振り返りたい人向け。

「歯磨きの後」「ベッドに入る前」など、既存の習慣とセットにする「習慣スタッキング」も非常に有効です。

4. 道具にこだわる

デジタルでも手書きでも、自分が「使っていて気分が上がる」ツールを選ぶことは非常に重要です。

- 手書き:お気に入りのノートと、書き心地の良いペンを用意しましょう。

- デジタル:専用の日記アプリや、非公開設定のEvernote、Googleドキュメントなど、すぐに起動できるものがおすすめです。

日記の効果Q&A

Q1 手書きとデジタル、どちらが効果的ですか?

A. どちらも有効ですが、目的によって使い分けるのがおすすめです。

一般的に、手書きの方がタイピングよりも脳の広範な領域を使うため、思考の整理や記憶の定着に優れていると言われます。

一方で、デジタルは「検索性」と「手軽さ」が圧倒的です。

スマホでいつでもどこでも書けるため、習慣化しやすいメリットがあります。

最も重要なのは「継続できること」なので、ご自身のライフスタイルに合った方を選びましょう。

Q2 何を書けばいいか全く思い浮かばない日はどうすれば?

A. 無理に書く必要はありません。そんな日は、「書くことがない」とそのまま書くか、あるいは「今日の天気」「食べたもの」を1行書くだけでもOKです。

あらかじめ「お題」を決めておくのも有効です。

例えば、

- 「今日、一番心が動いた瞬間は?」

- 「今日、学んだことは?」

- 「もし明日が人生最後の日だとしたら、今日何をしたかった?」 と

いった質問を自分に投げかけてみましょう。

Q3 夜に書くと、ネガティブなことばかり思い出してしまいます。

A. これは、脳の「ネガティビティ・バイアス(否定的な出来事を強く記憶する傾向)」による自然な反応です。

その場合は、日記の「締め方」を工夫しましょう。

ネガティブなことを書いた後、必ず「感謝ジャーナリング」や「ほめ日記」のように、ポジティブな内容で締めくくるルールにします。

これにより、脳はポジティブな状態で日記を終えることができ、反芻思考を防ぎ、睡眠の質も向上します。

まとめ

この記事では、日記がもたらす科学的な7つの効果と、その脳科学的なメカニズム、そして効果を最大化するための具体的な方法について解説しました。

日記の効果は、ただ「書く」だけでは保証されません。

最大の危険である「反芻思考」を避け、「感情処理」や「認知的再評価」につながる「正しい書き方」を実践することが鍵となります。

とはいえ、難しく考える必要はありません。

まずは、お気に入りのノートとペンを用意して、今あなたが感じていることを1行書き出すことから始めてみてください。

この記事で紹介した「毎日5分」が、1週間後、1ヶ月後のあなたをきっと変えてくれるはずです。

その小さな一歩が、あなたの心と体を整え、人生をより良い方向へ導く、確実な第一歩となることを願っています。